Der aktuelle Stand des Stromverbrauchs in der Demokratischen Republik Kongo ist von einem niedrigen Niveau geprägt. Von den insgesamt nahezu 20 Terawattstunden an Strom, die im Jahr 2023 erzeugt wurden, stammen mehr als drei Viertel aus kohlenstoffarmen Quellen, hauptsächlich Wasserkraft, die mit fast 14 TWh den größten Anteil ausmacht, gefolgt von Solarenergie mit über 2 TWh. Netto-Importe tragen etwa 1,4 TWh bei. Fossile Brennstoffe spielen kaum eine Rolle in der kongolesischen Stromlandschaft, was positiv zur Reduzierung von CO2-Emissionen beiträgt. Allerdings beträgt der Pro-Kopf-Verbrauch nur 164 kWh gegenüber einem globalen Durchschnitt von 3649 kWh, was auf erhebliche Defizite im Zugang zur Elektrizität hinweist. Dieser Mangel an Stromversorgung kann die wirtschaftliche Entwicklung hemmen und die Lebensqualität der Bevölkerung beeinträchtigen.

Die auf dieser Seite verwendeten Datenquellen umfassen EIA, Ember und IEA. Mehr über Datenquellen →

Wächst der Strom in Kongo-Kinshasa?

Was das Wachstum des Stromverbrauchs betrifft, so ist in der DR Kongo in den letzten Jahrzehnten nur wenig Fortschritt zu verzeichnen. Das aktuelle Niveau von 164 kWh pro Person ist sogar geringfügig niedriger als der Höchststand von 166 kWh im Jahr 1989. Auch der Anteil der kohlenstoffarmen Energie, der jetzt bei 150 kWh pro Person liegt, hat seit 1989 um 13 kWh abgenommen. Angesichts der global steigenden Nachfrage nach sauberer Elektrizität ist diese Entwicklung besorgniserregend. Ein stagnierender oder rückläufiger Trend im Bereich kohlenstoffarmer Stromerzeugung könnte die Erreichung nachhaltiger Entwicklungsziele erschweren.

Vorschläge

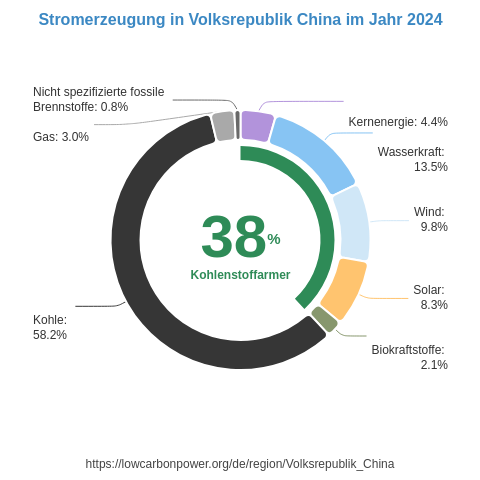

Um die kohlenstoffarme Stromerzeugung zu erhöhen, wäre die DR Kongo gut beraten, den Ausbau der Solarenergie voranzutreiben, da diesem Sektor bereits eine bedeutende Rolle in der Energielandschaft zukommt. Die Beispiele erfolgreicher Regionen wie die Volksrepublik China, die im Jahr 2023 beeindruckende 1114 TWh Solar- und 1093 TWh Windenergie erzeugt haben, zeigen das Potenzial auf, das in diesen Technologien steckt. Ebenso hervorzuheben ist die Bedeutung der Kernenergie, wie sie in den Vereinigten Staaten mit 778 TWh und in Frankreich mit 371 TWh produziert wird. Ein strategischer Ausbau von Solar- und möglicherweise auch Kernenergie könnte einen erheblichen Beitrag zur Stabilität und Zuverlässigkeit der Stromversorgung in der DR Kongo leisten.

Geschichte

In den letzten Jahrzehnten hat die kohlenstoffarme Stromerzeugung in Kongo-Kinshasa verschiedene Schwankungen erlebt. In den späten 1980er-Jahren und frühen 1990er-Jahren war ein Anstieg der Wasserkraftnutzung zu verzeichnen, jedoch gefolgt von gelegentlichen Rückgängen, die bis in die 2000er-Jahre andauerten. Besonders bemerkenswert sind die Zuwächse in der jüngeren Vergangenheit: Seit 2018 ist ein kontinuierlicher Anstieg der Wasserkraftproduktion zu beobachten, begleitet von der Einführung der Solarenergie im Jahr 2021, die innerhalb eines Jahres zwei beträchtliche Zuwächse erlebte. Diese Fortschritte spiegeln das Potenzial der nachhaltigen Energiequellen wider, das für die zukünftige Energiepolitik des Landes entscheidend sein wird.