Im Jahr 2022 stellte die Stromversorgungssituation in Haiti eine große Herausforderung dar: Der Stromverbrauch pro Kopf war mit etwa 88 kWh pro Person extrem niedrig, was im Vergleich zum globalen Durchschnitt von 3649 kWh fast vernachlässigbar ist. Dieser minimale Stromverbrauch bedeutet, dass ein Großteil der haitianischen Bevölkerung keinen ausreichenden Zugang zu elektrischer Energie hat, was tiefgreifende Auswirkungen auf die Lebensqualität haben kann, einschließlich eingeschränkter Zugang zu sauberem Wasser, Bildung und Gesundheitsdiensten. Von diesem Stromverbrauch entfallen rund 17 kWh pro Person auf kohlenstoffarme Energiequellen, während der Großteil weiterhin auf fossilen Brennstoffen basiert, ein bedeutender Faktor für Umweltverschmutzung und Klimawandel.

Die auf dieser Seite verwendeten Datenquellen umfassen Ember, IEA und World Bank. Mehr über Datenquellen →

Wächst der Strom in Haiti?

Die jüngsten Entwicklungen zeigen einen besorgniserregenden Rückgang sowohl des gesamten Stromverbrauchs als auch der Nutzung kohlenstoffarmer Energiequellen in Haiti. Seit dem Höchststand von 109 kWh pro Person im Jahr 2012 ist der Verbrauch um 21 kWh pro Kopf gesunken. Besonders alarmierend ist der Rückgang in der Erzeugung kohlenstoffarmer Energie, die 1990 noch 69 kWh pro Person betrug, seitdem jedoch um 53 kWh auf den aktuellen Stand gefallen ist. Diese Stagnation und der Rückgang stellen nicht nur eine Herausforderung dar, um die steigende Nachfrage der zukünftigen Elektrifizierung zu decken, sondern verhindern auch Fortschritte bei sauberer Energieversorgung und der Verringerung von Treibhausgasemissionen.

Vorschläge

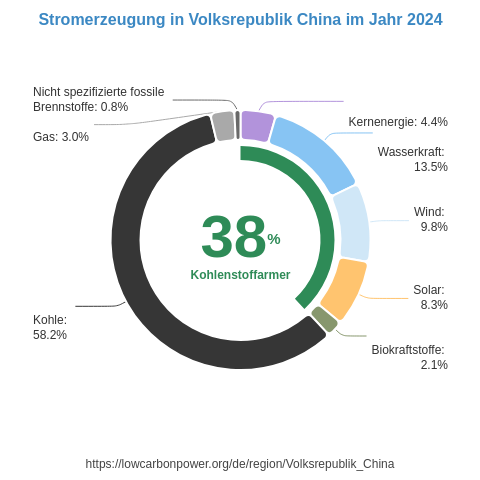

Um den Anteil kohlenstoffarmer Energien zu steigern, könnte Haiti wertvolle Lektionen von Regionen ziehen, die erfolgreich in Solar- und Kernenergie investiert haben. China, mit seiner beeindruckenden Produktion von 1114 TWh aus Solarenergie, und die Vereinigten Staaten mit 778 TWh aus Kernenergie, bieten Beispiele für den Ausbau dieser Energiequellen. Insbesondere die Erfahrungen Kaliforniens mit 88 TWh aus Solar- sowie Illinois mit 99 TWh aus Kernenergie zeigen, dass eine strategische Investition in diese Technologiebereiche den Anteil kohlenstoffarmer Stromerzeugung erheblich steigern kann. Durch die Förderung von Solar- und Kernenergie kann Haiti nicht nur die Energiekapazität erhöhen, sondern auch die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern, was letztlich den Weg in eine nachhaltigere Zukunft ebnen könnte.

Geschichte

In der Vergangenheit hing die kohlenstoffarme Stromerzeugung in Haiti fast ausschließlich von der Wasserkraft ab, die in den letzten Jahrzehnten schwankte. In den 1970er Jahren begann der Anstieg mit einem kleinen Anstieg von 0,1 TWh, bevor er in den 1980ern bis zu einem Schwankungsniveau blieb. Die 1990er und 2000er Jahre zeigten deutliche Rückgänge und stagnierende Entwicklungen. Während es in den 1980ern noch gelegentlich Zuwächse von 0,1 TWh gab, traten in den späteren Jahrzehnten immer wieder Rückgänge auf. Diese rückläufigen Trends in der Nutzung der Wasserkraft unterstreichen die Notwendigkeit für Haiti, sich auf neue kohlenstoffarme Technologien wie Solar- und Kernenergie zu konzentrieren, um eine stabile und nachhaltige Stromversorgung in der Zukunft zu gewährleisten.